Am Abend des 3. September 2021 verändert sich alles im Leben von Ayleen Holz. Die gebürtige Bremerin (26) ist medizinische Fachangestellte im Sportmedizinischen Zentrum der Paracelsus Klinik im Weserstadion. Dass sie demnächst, gut ein Jahr nach dem Unfall, in der Praxis im Weserstadion wieder ihrer Arbeit nachgehen wird, grenzt an ein Wunder. Und zeigt, welche Kämpfernatur Ayleen ist.

Denn Ayleen hat bei dem Versuch, einem Mitmenschen das Leben zu retten, ihren linken Unterschenkel verloren – und in der Folge fast ihr Leben. Ihre Tat, ihr Genesungs-Marathon und auch ihre wirklich bemerkenswerte Haltung ihrem Schicksal und ihren Mitmenschen gegenüber, sind mittlerweile schon vielfach Thema in den Medien gewesen. Ein wenig überrascht ist sie davon natürlich schon. Aber vor allen Dingen ist sie glücklich, am Leben zu sein. Lest gerne die ganze Geschichte von Ayleen Holm

Der zweite Geburtstag der Ayleen Holz

An einem Freitagabend nimmt Ayleen nach der Arbeit den Zug von Bremen zum Flughafen, um ihre Eltern in der Türkei zu besuchen. Wegen Zugausfällen an diesem Tag muss Ayleen in Verden am Bahnhof aussteigen. Um die Wartezeit zu überbrücken, telefoniert sie mit ihrer älteren Schwester und spaziert den Bahnsteig auf und ab. Plötzlich entdeckt sie einen jungen Mann (33), der regungslos am Gleisbett liegt. Sie reagiert sofort. „Warte, ich muss kurz jemandem helfen“, sagt sie zu ihrer Schwester und rennt los, springt hinunter ins Gleisbett und versucht, den Mann hochzuhieven. Vergeblich, Ayleen hat nicht genug Kraft. Dann geschieht alles ganz schnell. Sie hört das rasende Herankommen eines Güterzuges, sieht Lichter aufflackern und versucht sich im letzten Moment am Bahnsteig hochzuziehen. Der junge Mann wird vom Zug erfasst. Ayleen erinnert sich, von der Wucht des Güterzuges nach oben gerissen worden zu sein. Ihre Augen sind geschlossen, ansprechbar bleibt sie jedoch. Ayleen erinnert sich besonders an eine weibliche Stimme, die versucht hat, sie wach zu halten. Irgendwann kommen die Sanitäter, schneiden ihr die Hose auf, setzen ihr Gesicht unter eine Sauerstoffmaske und dann verliert sie endgültig das Bewusstsein.

Sechs Operationen in drei Wochen

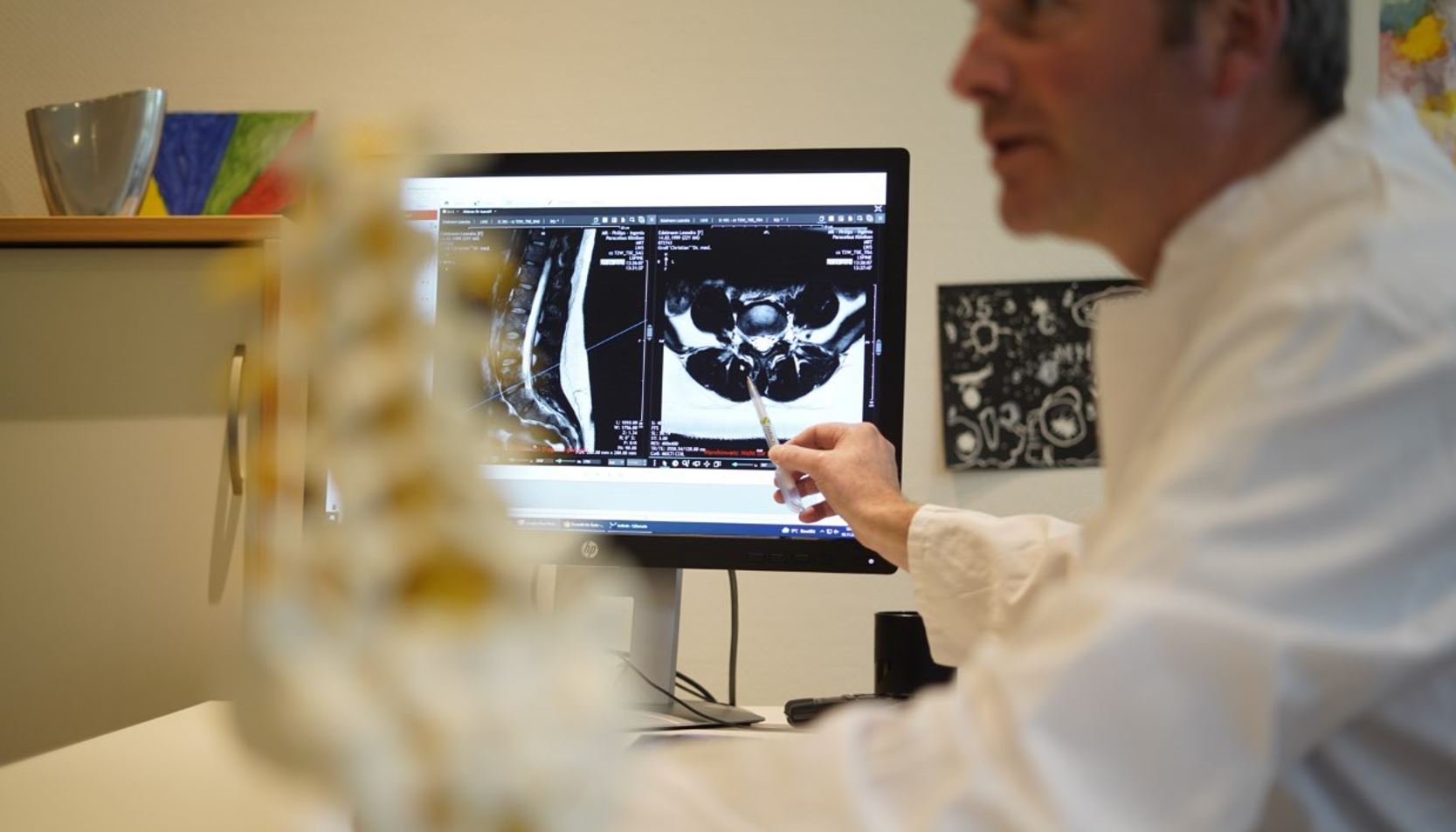

Zwei Tage liegt Ayleen auf der Intensivstation im künstlichen Koma. Unterschenkelfraktur, Lungenembolie, Sakral-Zersprengung und ISG-Zerreißung – Ayleen ist sehr schwer verletzt. Ihr Becken ist komplett zerstört, an der rechten Wade hat sie eine offene Wunde.

Die Ärzte versuchen, ihren Unterschenkel mit einem Fixateur zu retten, aber da sich die Wunde immer mehr infiziert, wird Ayleen operiert. Ihr Zustand bessert sich nicht und nach einer weiteren Operation entscheidet sich das medizinische Team für eine Amputation des Unterschenkels.Trotz Amputation ist die Wunde jedoch weiterhin infiziert und wirdsogar nekrotisch. Innerhalb von drei Wochen folgen sechs weitere Operationen, trotzdem verheilt die infizierte Wunde nicht. Am 21. September 2021 schließlich wird Ayleen in ein Krankenhaus nach Hamburg verlegt, wo ihr oberhalb der Kniescheibe der gesamte Unterschenkel amputiert wird. Mittlerweile hatte sich eine lebensgefährliche Blutvergiftung entwickelt, die endgültige Operation kommt also noch gerade rechtzeitig.

Nach der zweiten Amputation

Nach der zweiten Amputation beginnt für Ayleen alles von vorne. Da ihr Becken zerstört ist, kann sie sich nicht bewegen. „Ich war vom Pflegepersonal abhängig. Ich musste alles von Grund auf neu lernen.“ Täglich besucht sie ein Physiotherapeut in ihrem Zimmer, der ihr zeigt, wie sie die ersten Übungen im Bett machen kann. „Ich konnte nichts kontrollieren. Wenn mein rechtes Bein aus dem Bett rutschte, hatte ich keine Kraft es anzuheben“, schildert sie. Anfangs sitzt sie lange Zeit im Rollstuhl, dann übt sie am Gehwagen und schließlich steigt sie auf Krücken um – ein echtes Highlight nach Wochen des Aufbautrainings. Für eine Weile scheint alles bergauf zu gehen. Aber Anfang Dezember findet Ayleen ein kleines Loch in ihrem Unterbauch. Dann kommt ein zweites und drittes Loch dazu. Ayleen wird sofort operiert. Von da an ist sie erst einmal wieder ans Bett gefesselt.

„Ich hatte einen riesigen Schutzengel“

Und eine dritte böse Überraschung hält sich bereit. Zwei Tage vor ihrer Entlassung verschlechtert sich ihr Zustand plötzlich. Sie leidet an stechenden Rückenschmerzen, starker Übelkeit und Schweißausbrüchen gepaart mit Schüttelfrost. Schnell steht fest, dass sie an einer Lungen- und Harnwegentzündung leidet. Statt im engen Familienkreis verbringt Ayleen die Feiertage auf der Intensivstation. „Die Ärzte und Pflegekräfte haben kaum daran geglaubt, dass ich überlebe, das erzählte mir eine Mitpatientin. Ich hatte wirklich einen riesigen Schutzengel.“

Schaft, Gelenk und Prothese

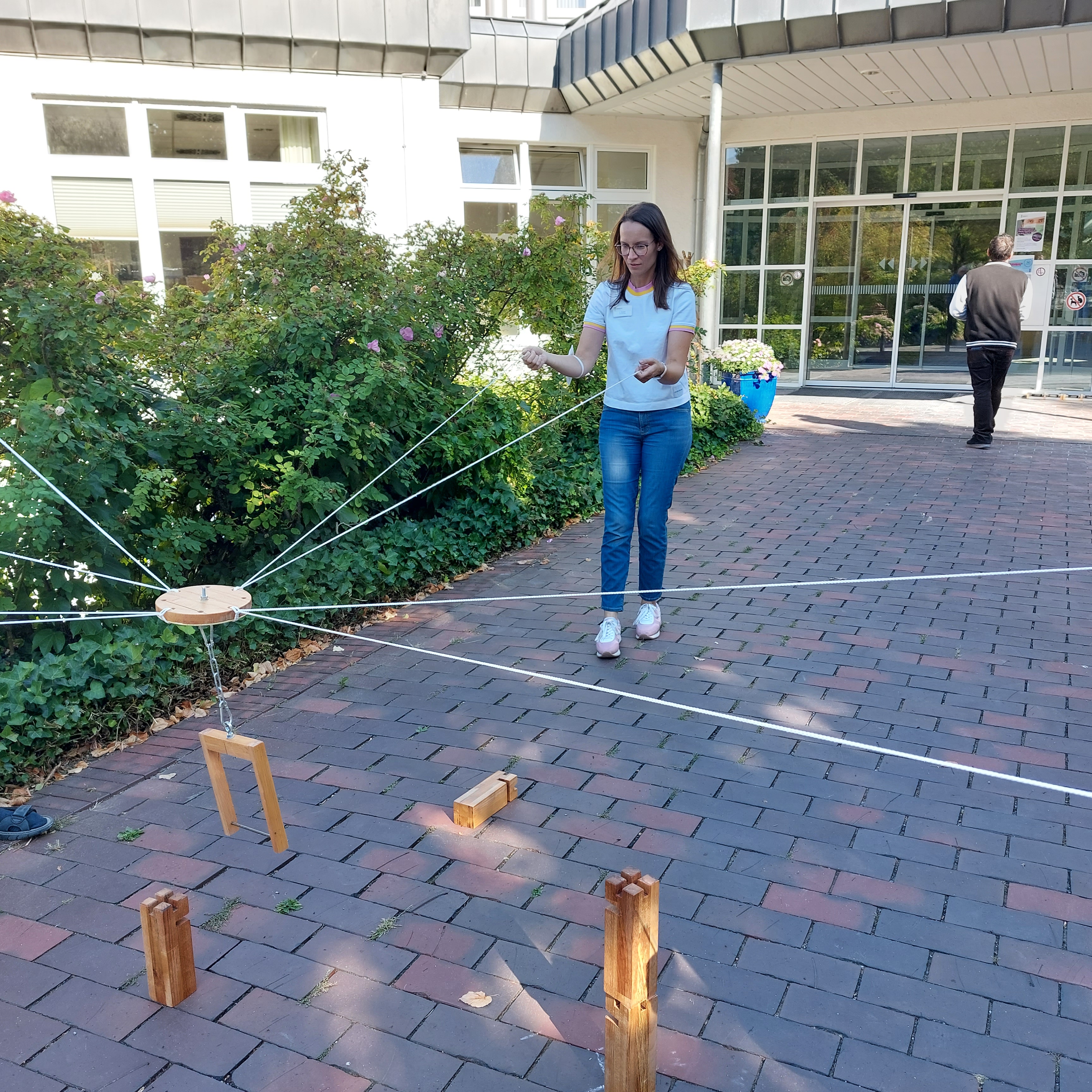

Am 10. Januar beginnt für Ayleen ein weiteres Kapitel. Sie wechselt in die stationäre Reha. Im Februar verwendet Ayleen zum ersten Mal eine Prothese und besucht einmal täglich die Gehschule. Und Ende März zieht sie sieben Monate nach dem Unfall endlich zurück in ihre Wohnung, auch ihr Kater kommt wieder zu ihr zurück. „Nach monatelanger Betreuung ist das ungewohnt, wieder allein zu sein“, erzählt sie. Sie bekommt nun ambulante Reha, zu Beginn unterstützt eine Haushaltshilfe. Alles rund um ihre Prothese bespricht sie mit ihrem Orthopädietechniker. „Das besondere ist, dass er selbst am Oberschenkel amputiert ist, daher kann er mich sehr gut verstehen“, erzählt sie.

12.000 Schritte am Tag

Ihre Motivation und ihr täglicher Trainingseifer zeigen eine beindruckende Wirkung. Mittlerweile balanciert die Bremerin mit der Prothese auf Stangen, springt auf dem Trampolin, kann Treppen steigen und mit ihrem Rad Einkäufe erledigen. Trotzdem ist das Leben mit einer Prothese mit viel Anstrengung verbunden. „Wenn ich zum Beispiel mit einer Freundin unterwegs bin, versuche ich viel zu laufen, um mit ihr mitzuhalten. Wenn ich dann zu Hause bin, könnte ich 1-2 Tage auf der Couch liegen, weil ich so erschöpft bin“, beschreibt die Bremerin. „Es gibt immer gute und schlechte Tage. Aber an den guten bin ich schon bis zu 12.000 Schritte gelaufen“, erklärt sie stolz.

„Ich bin froh, dass ich nur mein Bein verloren habe“

Auf die Frage, woher Ayleen die Kraft und den Willen nimmt, um sich zurück ins Leben zu kämpfen, antwortet sie: „Ich bin froh, dass ich nur mein Bein verloren habe. Mir wird immer wieder bewusst: Du bist nicht tot, nicht querschnittsgelähmt, du hast keine neurologischen Schäden davongetragen. Im Endeffekt ist es nur dein Bein.“ Ihre Familie und beste Freundin waren in all der Zeit eine wichtige Unterstützung. Sie erzählt: „Meine beste Freundin hat mich seit der Zeit im Krankenhaus gezwungen, jeden Tag drei positive Dinge zu nennen. So etwas ist ausschlaggebend.“ Auch Vorbilder helfen der jungen Bremerin, allen voran ihre Sporttherapeutin: „Sie sitzt selbst im Rollstuhl, ist querschnittsgelähmt und mehrfache Paralympics Siegerin. Also sage ich mir, es geht weiter, ich ziehe das durch, gebe Gas, damit irgendwann wieder alles möglich ist“. Dabei weiß sie auch, dass sie Geduld braucht und den Dingen Zeit geben muss. Denn noch sind ein einfacher Spaziergang oder ein Einkauf ganz schön anstrengend für sie. „Für mich fühlt sich das Gehen so an wie eine Runde Joggen. Ich brauche dafür bis zu 60 % mehr Energie als vor dem Unfall. Aber ich bin schon weit gekommen und irgendwann bin ich wieder ganz fit“, erklärt sie voller Überzeugung.

Ballsport mit Prothese

Für ihren mutigen und riskanten Einsatz wurde Ayleen am 9. Juni 2022 vom deutschen Innensenator Ulrich Mäurer gelobt. Unter Tränen dankt sie ihren Lebensrettern, den Sanitätern und der Dame, die beim Unfall vor Ort war. Aber jetzt freut sie sich darauf, ihren an ihren Arbeitsplatz an der Paracelsus Klinik im Weserstadion zurückzukehren. „Wenn alles gut klappt, kann ich Ende September wieder zurückkommen.“ Ein weiteres Vorhaben ist die Rückkehr zu ihrer großen Leidenschaft, dem Ballsport. Im Krankenhaus hat sie bereits Basketball im Rollstuhl ausprobiert und in der Zukunft würde sie gerne Volleyball spielen. „Ob ich das mit Prothese oder im Rollstuhl tun werde, wird sich herausstellen.“ Ihr größtes Ziel – eines Tages bei den Paralympics mitzumachen. „Das Leben ist kostbar und ich habe das Gefühl, es jetzt wirklich zu leben.“