Paracelsus Klinik Scheidegg erinnert anlässlich des Weltkrebstages am 4. Februar an die Chancen durch eine multiprofessionelle und ganzheitliche medizinische Rehabilitation / Spezielle Therapien für onkologische Patienten sind individuell abgestimmt

Krebs – eine Diagnose, die jeden treffen kann und die das Leben von einem Tag auf den anderen ändert. Operationen und Therapien sind für Betroffene enorm kraftraubend. Sie bringen starke physische und psychische Belastungen mit sich. „Eine onkologische Reha kann hier ausgezeichnet helfen“, erklärt anlässlich des Weltkrebstages am 4. Februar Dr. med. Thomas Bingger, Chefarzt der Paracelsus-Klinik Scheidegg. Vier Millionen Menschen in Deutschland leben mit der Diagnose Krebs. Jährlich kommen mehrere Hunderttausende dazu. Damit ist die onkologische Reha nicht nur ein wichtiger Baustein in der onkologischen Therapie, sondern auch unter gesellschaftlichen Gesichtspunkten von großer Bedeutung. „Eine medizinische Rehabilitation kann Nebenwirkungen onkologischer Therapien oder bestehende Funktionsstörungen deutlich reduzieren. Ebenso unterstützt sie die physische und die psychische Stabilisierung des Patienten. Körper und Seele können sich bei uns mit gezielten Therapien erholen, um neue Kraft für den Alltag zu finden.“

Die Paracelsus Klinik Scheidegg hat sich auf Anschlussheilbehandlungen von Brustkrebs, Tumoren des Unterleibs bei Frauen sowie der Verdauungsorgane bei Frauen und Männern spezialisiert. Das ganzheitliche Konzept der Klinik beinhaltet auch die Behandlung aller Begleiterkrankungen. Dazu zählen zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Atemwegserkrankungen, Magen-Darm-Beschwerden und Diabetes mellitus (Typ I und II). „Wir haben in unserer Klinik vielfältige therapeutische Möglichkeiten. Je nach Krankheitsbild kombinieren wir diese individuell für die Patienten”, so Dr. med. Wolfgang Bair, ebenfalls Chefarzt der Paracelsus Klinik Scheidegg. Zu den Therapiemodulen gehören zum Beispiel Bewegungstherapie und psychosoziale Unterstützung bei der Krankheits- und Stressbewältigung. Aber auch Patientenschulung und Gesundheitsbildung, wenn es um notwendige Änderungen des Lebensstils geht.

Psychoonkologie fest in onkologischer Reha etabliert

Seit über 30 Jahren hat die Klinik das Fachgebiet Psychoonkologie fest in die onkologische Reha etabliert. Sie berücksichtigt die körperlichen Beschwerden nach bzw. durch die Krebserkrankung sowie deren Auswirkungen auf die seelische Gesundheit. Zum ganzheitlichen Ansatz der Klinik gehört auch die Förderung bzw. der Abbau von Einschränkungen der sogenannten Teilhabe im privaten oder beruflichen Bereich. Patienten erhalten außerdem Informationen über ergänzende, komplementäre Behandlungsformen (Naturheilkunde), die auch in der Klinik eingesetzt werden. Dazu gehören Bewegungstherapie, Ernährungstherapie, sanfte pflanzliche Medikamente (Phytomedizin) sowie Ordnungstherapie. Physikalische Therapieformen, die auf den „5 Säulen der klassischen Naturheilverfahren“ nach Pfarrer Sebastian Kneipp basieren, runden das Programm ab. Im Rahmen einer Kooperation mit der KJF Fachklinik Prinzregent Luitpold in Scheidegg hat die Klinik außerdem das gemeinsame Therapiekonzept „Mama hat Krebs“ ins Leben gerufen. Es richtet sich an krebskranke Mütter und Väter und deren ebenfalls körperlich oder psychisch erkrankte Kinder.

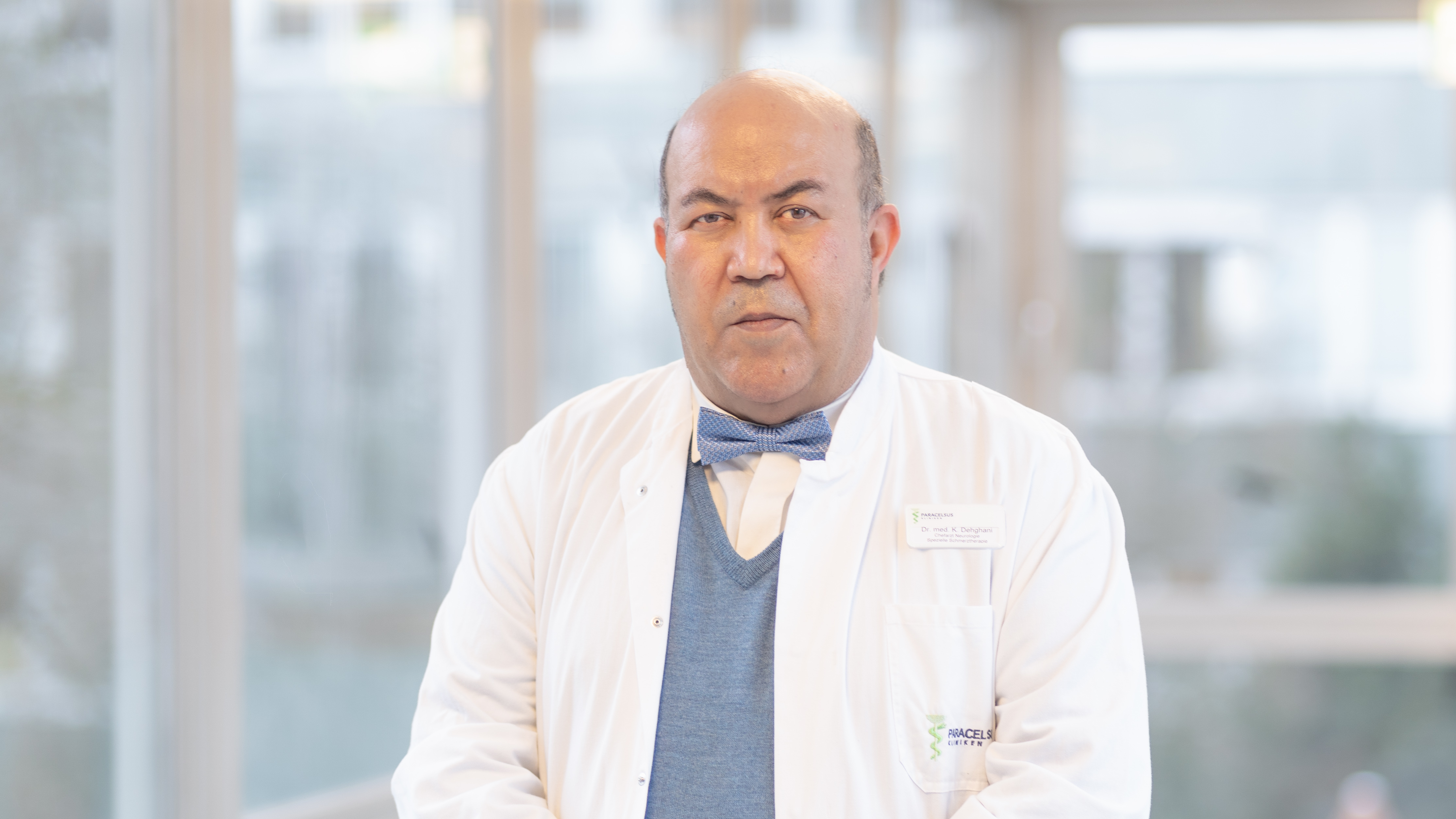

Neue Doppelspitze will Therapielenkung weiterentwickeln

Anfang Januar übernahmen mit Dr. Thomas Bingger sowie Dr. Wolfgang Bair zwei neue Chefärzte die medizinische Leitung in der Paracelsus Klinik Scheidegg. Eines ihrer Ziele ist es, die Therapielenkung weiter zu verbessern. Man will Patienten noch individuellere Therapiekonzepte anbieten. Unter anderem soll z.B. das Fatigue-Konzept weiterentwickelt werden. Fatigue ist eine häufige Nebenwirkung der modernen Tumortherapie. Für diese Nebenwirkung, die auch chronisch werden kann, bietet die Paracelsus Klinik Scheidegg heute schon ein spezielles Therapiekonzept an.

Mit der Weiterentwicklung des Fatigue-Konzepts wollen beide Chefärzte die Beschwerden der betroffenen Patienten weiter verringern und so ihre Lebensqualität verbessern. Künftig sollen interdisziplinär in verschiedenen Bereichen wie z.B. in der Sporttherapie Ziele mit den Patienten formuliert werden. Daraus ergeben sich dann individuelle Therapieanwendungen. Gerade die Sporttherapie leistet hier einen wichtigen Beitrag. Fatigue, aber auch andere Nebenwirkungen der onkologischen Therapie, lassen sich dadurch zum Teil deutlich reduzieren.

Paracelsus bündelt Expertenwissen

Die Rehabilitation nach einer Krebserkrankung ist eine besondere Herausforderung. Sie kann nur von hochspezialisierten Kliniken geleistet werden. Denn je nach Beschwerden und Komplexität der Erkrankung, zum Beispiel bei Brustkrebs, Prostata- oder Kehlkopfkrebs, brauchen Patienten eine besondere Kompetenz bei der Betreuung. Die konkrete Ausgestaltung der therapeutischen Inhalte richtet sich deshalb in den Paracelsus Kliniken nach den individuellen Bedürfnissen der Betroffenen. Um eine hohe Qualität bei der rehabilitativen Behandlung von Krebspatienten sicherzustellen, haben die Paracelsus-Kliniken bereits 2005 das Kompetenznetzwerk „Onkologische Rehabilitation“ gegründet. Es ist ein Zusammenschluss der vier onkologischen Reha-Kliniken innerhalb der Paracelsus Klinikgruppe:

• Paracelsus Klinik Am Schillergarten Bad Elster

• Paracelsus Klinik am See Bad Gandersheim

• Paracelsus Harz-Klinik Bad Suderode

Die Arbeitsgruppe hat einen rehabilitationsonkologischen Versorgungspfad entwickelt. Dieser macht eine qualitativ hochwertige Behandlung aller onkologischen Patienten gemäß den Leitlinien bei Paracelsus möglich. In allen Häusern stehen Patienten auch in Corona-Zeiten qualitativ hochwertige Leistungen zur Verfügung. „Eine Rehabilitation steht jedem zu, der wegen einer Krebserkrankung oder Malignen Systemerkrankung stationär bzw. ambulant behandelt wurde, ganz gleich ob Arbeitnehmer oder Rentner“, so Tobias Brockmann, Geschäftsführer Rehabilitation der Paracelsus-Kliniken. „Diese Chance sollten alle Patienten auch in Zeiten der Pandemie nutzen.“

Volkskrankheit Krebs

Der Weltkrebstag, der am 4. Februar zum 22. Mal stattfindet, steht in diesem Jahr unter dem Motto „Versorgungslücken schließen“ und will auch an die Bedeutung der Erkrankung als zentrales Gesundheitsproblem unserer Gesellschaft erinnern. Vier Millionen Menschen in Deutschland leben mit der Diagnose Krebs. Jedes Jahr kommen 510.000 neue Betroffene hinzu – Tendenz steigend. Auch wenn die Chancen geheilt zu werden in den vergangenen 20 Jahren deutlich gestiegen sind, belegen Krebserkrankungen immer noch bundesweit Platz zwei bei den Todesursachen.