Die Paracelsus-Kliniken ziehen eine positive Bilanz der Integration neuer Pflegekräfte aus dem Ausland / Kolleginnen und Kollegen aus sechs Staaten außerhalb der Europäischen Union fanden bundesweit in dem Gesundheitsunternehmen Arbeit und ein neues Zuhause.

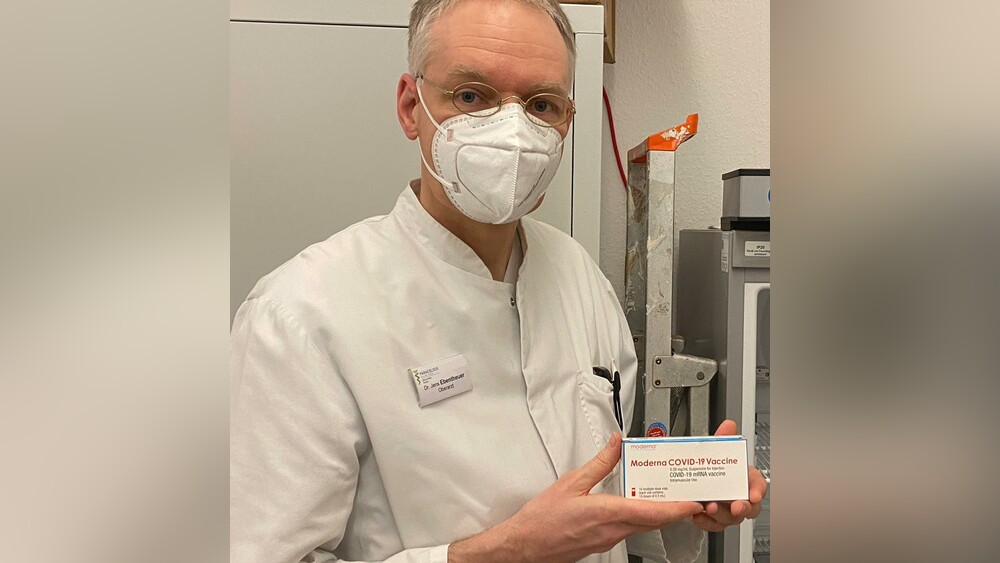

Es ist eine Erfolgsgeschichte zum Nutzen aller Beteiligten: An insgesamt sechs Standorten haben die Paracelsus-Kliniken in den vergangenen drei Jahren ihre Teams durch rund 70 Pflegekräfte aus dem Ausland verstärkt – Tendenz: steigend. Dazu gehörten im Jahr 2019 und 2020 als erste 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Balkan-Region – überwiegend aus Serbien, Mazedonien und Montenegro. Gleichzeitig erreichte bis zum Frühjahr 2021 ein großer Teil von insgesamt 48 philippinischen Kolleginnen und Kollegen die Kliniken. Bewerbungen aus Brasilien, Mexiko, Sri Lanka und Argentinien sind in Osnabrück eingetroffen. Sogar Mitarbeiter aus Ägypten werden in diesem Jahr erwartet. „Wir sind mit unserer Personalakquise im Ausland sehr zufrieden“, erklärt dazu Dr. med. Dr. jur. Martin F. Siebert, Vorsitzender der Geschäftsführung (CEO) von Paracelsus. „Gerade im vergangenen Jahr unter dem Vorzeichen der Pandemie waren wir für jede Fachkraft dankbar, die wir gewinnen konnten.“ Gesucht werden derzeit nach wie vor Pflegekräfte, aber auch operationstechnische Assistenten – zum Teil Berufsbilder, die es in anderen Ländern so nicht gibt. „Es hat etwas gedauert, bis wir das Verfahren optimiert hatten und nicht alle Mitarbeiter, die zu uns gekommen sind, sind tatsächlich auch geblieben“, berichtet Werner Murza, Leiter des Kompetenznetzes Pflege und Funktionsdienste bei den Paracelsus-Kliniken. „Teils hatten sie andere Vorstellungen von der Arbeit in Deutschland, manchmal Heimweh oder auch Schwierigkeiten bei der langwierigen Anerkennung des Berufs. Hier konnten wir das Verfahren deutlich beschleunigen, aber es gibt immer noch Stolpersteine.“

Anerkennung beschleunigt

Größte Hürde bleibt die Anerkennungsprüfung. Während das notwendige Visum für Deutschland, ein Sprachzertifikat der Stufe „B2“, der Arbeitsvertrag und die Aufenthaltsgenehmigung in der Regel zeitaufwendig, aber einschätzbar sind, scheitern viele ausländische Arbeitskräfte am Nachweis der für Deutschland erforderlichen Fachkenntnisse. Wer die mündliche und praktische Kenntnisprüfung beim Landesverwaltungsamt nicht besteht, muss Praxisstunden nachweisen und einen Anpassungslehrgang absolvieren, der zwischen 6 und 24 Monate dauern kann. Die Folge: Ausgebildete Pflegekräfte mit meist mehrjähriger Berufserfahrung und Bachelor- oder Masterabschluss laufen bis zu einem Jahr als Krankenpflegehelfer im Krankenhausbetrieb mit. Erst nach erfolgreicher Abschlussprüfung können sie als vollwertige Gesundheits- und Krankenpfleger eingesetzt werden. Um dieses Dilemma zu überwinden, hat Paracelsus einen Partner einbezogen, der die ausländischen Kollegen auf die Kenntnisprüfung in Theorie und in Praxis vorbereitet – die Lingoda GmbH. Sie führt Online-Veranstaltungen und Präsenzveranstaltungen durch, stellt praktische Aufgaben und bereitet in Zusammenarbeit mit den Kliniken und den Praxisanleitern vor Ort die neuen Fachkräfte ein halbes Jahr lang auf die Kenntnisprüfung vor – gefördert von der Agentur für Arbeit. Paracelsus verbindet das gleichzeitig mit einer erweiterten Sprachausbildung, da die neuen Kolleginnen und Kollegen zwar mit dem Sprachzertifikat B2 nach Deutschland kommen, aber die Pflegefachbegriffe in der Regel nicht verstehen.

Das Menschliche zählt

„Neben dem fachlichen Teil ist für uns aber auch wichtig, dass die Menschen in ihrer neuen Heimat Deutschland ankommen“, erklärt Werner Murza. Ein neues Land, eine neue berufliche Situation, die veränderte familiäre Situation, sprachliche Probleme und andere landestypische Sitten, sind natürlich sehr große Herausforderungen. Und die kleinen Probleme des Alltags, von der Busfahrkarte über das Girokonto bis zur Wohnsituation, kommen hinzu. Paracelsus geht hier einen sanften Weg der Integration und sorgt dafür, dass die Gesundheitskräfte, die aus dem Ausland kommen, in den ersten ein oder zwei Monaten nicht überfordert werden und Zeit haben, in Deutschland anzukommen. „Die Kolleginnen und Kollegen in den Kliniken helfen hier tatkräftig mit. Wir haben bei Paracelsus eine Art Mentorenprogramm aufgelegt, suchen in den Kliniken Freiwillige, die die neuen Kollegen betreuen und ihnen sowohl bei der Arbeit als auch privat in den Orten alles zeigen“, erklärt Werner Murza. Das hat sich sehr bewährt.

In Düsseldorf eigenen Onboarding-Prozess entwickelt

In der Paracelsus-Klinik Golzheim in Düsseldorf zum Beispiel nimmt man sich für die ausländischen Kolleginnen und Kollegen sehr viel Zeit. Zunächst lernen die Neuankömmlinge den Stationsbetrieb kennen und werden von diesem Zeitpunkt an in einem Mentorenprogramm betreut. Dann startet ein eigens entwickelter regulärer Onboarding-Prozess. Dazu gehört vor allem, wichtige Bereiche im Haus und zentrale Ansprechpartner kennenzulernen. Die ausländischen Kolleginnen und Kollegen werden darüber hinaus in der Mitarbeiter-App vorgestellt, damit die ganze Belegschaft sofort weiß, wer neu ist. „Wir haben bei uns im Haus eine eigene Kultur der offenen Tür und kurzen Wege“, berichtet Klinikmanagerin und Pflegedirektorin Anne Schröer. „Jeder kann zu jeder Zeit seine Anliegen unkompliziert vorbringen. Das erleichtert die Integration sehr.“

In Henstedt-Ulzburg in Rekordzeit zur Anerkennung

Keine fünf Monate ist es her, dass Abrea Comrade in der philippinischen Hauptstadt Manila in ein Flugzeug stieg, um sich in Henstedt-Ulzburg ein neues Leben aufzubauen. Comrade, der in seiner Heimat ein vierjähriges Studium absolviert und einen Bachelor-Abschluss in Krankenpflege erworben hat, brachte viel praktische Erfahrung und Zusatzqualifikationen mit nach Schleswig-Holstein. Das wurde jetzt auch offiziell bestätigt und der frischgebackene Gesundheits- und Krankenpfleger erhielt in Rekordzeit seine Anerkennung durch das Land. „Viele unserer neuen ausländischen Kolleginnen und Kollegen sind hochmotiviert“, berichtet Pflegekoordinator Olaf Kock. „Mit großem Engagement integrieren sie sich in den täglichen Ablauf auf der Station, wachsen in das Team hinein und lernen Deutsch.“ Insgesamt 15 philippinische Pflegekräfte durchlaufen gerade in der Paracelsus-Klinik Henstedt-Ulzburg ihren Anerkennungsprozess. „Am wichtigsten aber ist, dass sich die Menschen, die zu uns kommen, hier wohlfühlen”, ergänzt Anke Schröter. „Ich spreche sicher im Namen aller Kolleginnen und Kollegen vor Ort, wenn ich sage, dass sie eine enorme Bereicherung für unsere Teams sind.“

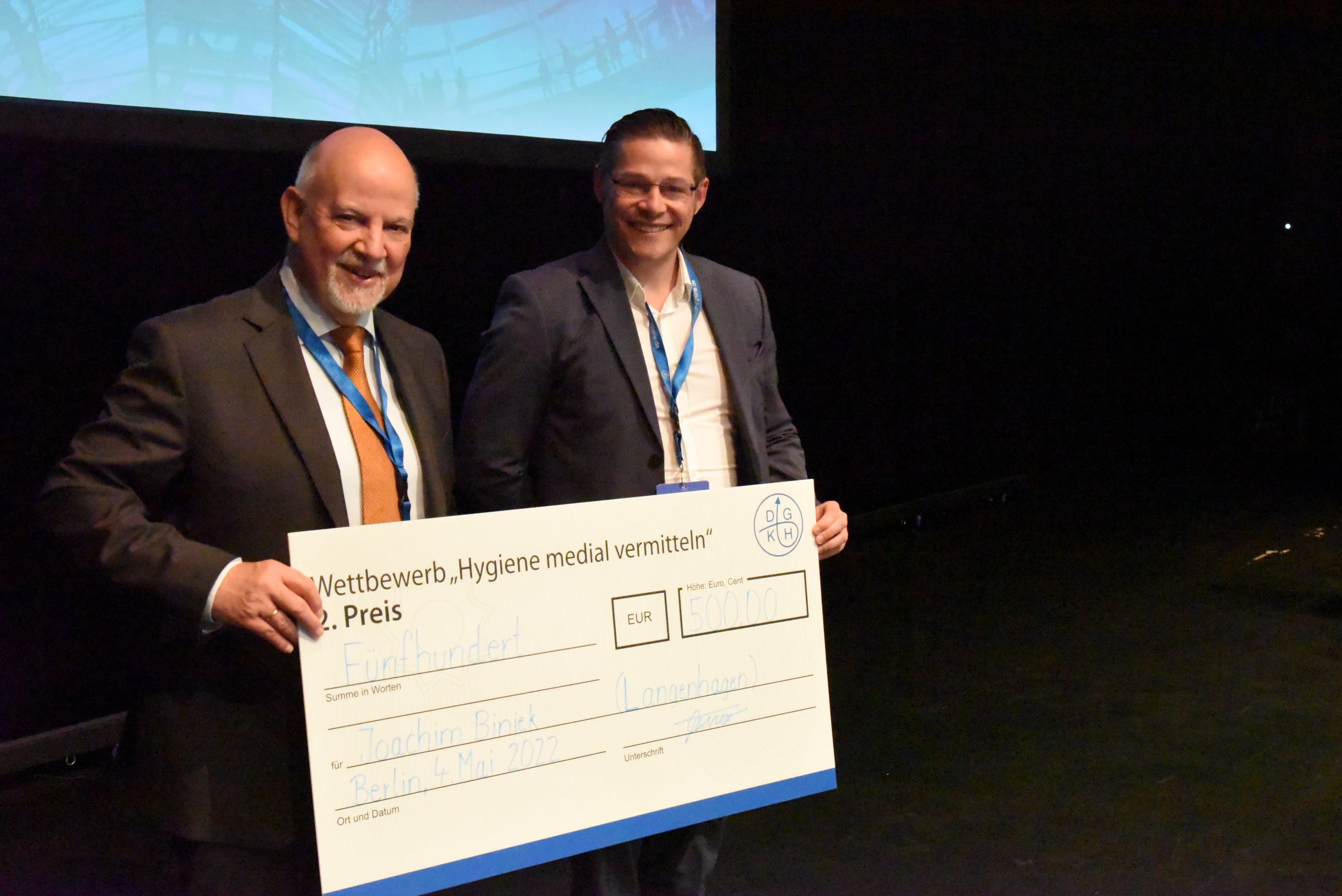

Die erste Anerkennungsprüfung in Kassel ist geschafft

Auch in der Paracelsus-Elena-Klinik in Kassel läuft die Integration reibungslos. Hier hat Teuta Bajrami aus Nord-Mazedonien Mitte März die Anerkennungsprüfung durch das Land Hessen bestanden und ist jetzt Gesundheits- und Krankenpflegerin – die erste Pflegekraft mit Heimat außerhalb der EU im ganzen Paracelsus-Konzern. Neun Monate Vorbereitungszeit brauchte die frischgebackene Pflegefachkraft, um ihr Ziel zu erreichen. Dabei brachte sie bereits hervorragende Kenntnisse mit nach Deutschland. In ihrer Heimat hatte sie eine vierjährige Ausbildung zur Pflegekraft absolviert, eine Ausbildung zur Pharmazeutischen Labortechnikerin und ein Bachelor-Studium der Pharmazie. Viel Einsatzbereitschaft zeigte sie auch während ihrer Ausbildungszeit in Deutschland – nicht nur in der Paracelsus-Elena-Klinik in Kassel, sondern auch in der Paracelsus-Klinik Adorf, wo sie vier Wochen in der geriatrischen Abteilung arbeitete. Mittlerweile hat die junge Frau auch ihren Mann nach Deutschland nachgeholt und sie unterstützt ab sofort selbst neue Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausland, darunter auch eine Pflegekraft von den Philippinen, mit der sie sogar im gleichen Haus wohnt. Die reibungslose Integration von Teuta Bajrami und derzeit noch zwei weiterer ausländischer Kollegen in Kassel ist vor allem ein Verdienst der Beschäftigten der Klinik, die sich mit großem Engagement einsetzen. „Wir haben hier in Kassel Freiwillige gesucht und gefunden“, erklärt Pflegedienstleiter Werner Murza. „Sie haben den neuen Kollegen nicht nur in der Klinik geholfen, sondern auch in der Stadt, beim Beschaffen von Bustickets, Behördengängen, bei der Wohnungssuche und vielem mehr. Das ganze Stationsteam unterstützte beim Umzug, besorgte Möbel und half, wo es nur ging.“

In Bremen gibt‘s intensiven Sprachunterricht und Kultur für den Alltag

In der Paracelsus-Klinik Bremen verstärken aktuell zwei Mitarbeiterinnen von den Philippinen das Team der Pflege. Die erste von ihnen kam bereits 2020 in die Klinik und wird im Juni das Anerkennungsverfahren abschließen. Die zweite Kollegin, die erst im April 2021 nach Bremen kam, orientiert sich gerade erst am Arbeitsplatz und in der neuen Umgebung. Um die Integration bestmöglich zu unterstützen, hat man in Bremen einen ganz besonderen Weg gefunden. Sprachlehrerin Susanne den Hertog bietet in der Klinik einmal in der Woche Unterricht an, in dem unter anderem intensiv auf die Fachspracheprüfung und Gleichwertigkeitsprüfung vorbereitet wird. „Inzwischen sind wir eine Gruppe von neun Personen. Neben dem klassischen Deutschunterricht mit Praxisbeispielen aus dem Klinikalltag sowie Übungen zu medizinischen Fachausdrücken sprechen wir in unserem Kurs auch viel darüber, was in der Woche passiert ist, welche Herausforderungen und Erfolgserlebnisse es zum Beispiel im Patienten-Dialog gab“, so Susanne den Hertog. Die tägliche Integration in das Team macht auch im Klinikalltag sehr viel aus. „Die Mitarbeiter kümmern sich sehr um die neuen Kollegen, und die Unterstützung durch die Praxisanleiter sorgt für eine schnelle Einarbeitung und Eingliederung“, berichtet Pflegedienstleiterin Brigitte Pisetta. Nach den guten Erfahrungen bisher hofft man sehr darauf, dass im laufenden Jahr noch weitere neue Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausland kommen werden. Darüber hinaus hat die Klinik im vergangenen Jahr erstmals auch Ausbildungsplätze angeboten.

Persönliche Integration steht in Hemer im Mittelpunkt

An der Paracelsus-Klinik Hemer im Märkischen Kreis kennt in der Belegschaft jeder jeden. Das Haus der Regelversorgung mit 134 Betten ist klein und bietet eine besondere menschliche Nähe. Insgesamt acht neue Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausland kamen, beginnend mit Sommer 2018, in den vergangenen drei Jahren hierher. Drei haben mittlerweile ihre Anerkennungsprüfung erfolgreich absolviert. Noch bevor in vielen anderen Paracelsus-Kliniken die Suche nach Beschäftigten im Ausland begann, war man in Hemer bereits aktiv geworden und hatte erste Kontakte ins Ausland geknüpft, vor allem in den Balkan, nach Bosnien und Kroatien. „Wir haben von Anfang an immer ein sehr enges und gutes Verhältnis zu den neuen Kolleginnen und Kollegen aufgebaut“, erzählt Pflegedienstleiterin Sabine Ermer. „Um die Integration haben sich die Stationen gekümmert; die neuen Kolleginnen und Kollegen wurden von der Belegschaft sofort freundlich aufgenommen. Die Praxisanleiter haben den fachlichen Teil übernommen, andere Beschäftigte übernahmen freiwillig Botengänge für sie, halfen bei der Wohnungssuche, der Kontoeröffnung und vielem mehr.“

Bad Ems: Für die neuen Kollegen da sein

Die Paracelsus-Klinik Bad Ems gehört zu den Häusern, die im Paracelsus-Konzern die meisten ausländischen Pflegekräfte in der Belegschaft haben. Insgesamt 15 neue Beschäftigte – vorwiegend aus Mexiko und von den Philippinen – stehen zurzeit im Anerkennungsverfahren. Eine erste Beschäftigte aus Mazedonien hat im April bereits ihre Anerkennungsprüfung als Gesundheits- und Krankenpflegerin bestanden und auch ihren Mann und ihre kleine Tochter nach Deutschland nachgeholt. Ende Juni erwartet die Klinik noch weitere acht Abschlüsse, bis Ende September sollen nach den bisherigen Planungen alle Verfahren abgeschlossen sein. Das Vorgehen in Bad Ems bei der Rekrutierung von Pflegekräften ist eine Besonderheit. „Wir freuen uns darüber, dass unsere Werbung im Ausland so erfolgreich ist“, erklärt Pflegedirektorin Sabine Laudes. „Allerdings sind die Einreise und Anerkennung, bis wir die neuen Kräfte tatsächlich voll in der Klinik einsetzen können, mit einem großen bürokratischen Aufwand verbunden. Unser Trost ist, dass wir ganz tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen.“ Für die Klinik ist die Situation nicht ganz neu, erinnert die Pflegedirektorin. Schon in den 1970er und 1980er Jahren gab es einen massiven Pflegenotstand in Deutschland, bei dem vor allem in Vietnam und den Philippinen Personal rekrutiert wurde. Wichtig sei damals wie heute die menschliche Seite. „Wir dürfen die Menschen, die zu uns kommen, nicht allein lassen“, rät Laudes. „Wir haben regelmäßige Treffen mit ihnen, immer ein offenes Ohr für alle Anliegen, ganz egal ob dienstlich oder privat.“

Deutschlandweit positive Bilanz

Und die Bilanz? „Obwohl es sicherlich in den vergangenen Monaten aufgrund der Pandemie in den Kliniken wenig Kapazitäten gab, haben wir bisher nur positive Rückmeldungen bekommen“, erklärt Werner Murza. „Die Kolleginnen und Kollegen in den Standorten helfen, wo sie nur können und sind sehr zuvorkommend und kooperativ.“ Spätestens nach einem Dreivierteljahr – so das Ziel von Paracelsus, sollen alle neuen ausländischen Beschäftigten die vollständige Anerkennungsprüfung geschafft haben und als vollwertige Fachkräfte in den Kliniken arbeiten können. „Unser Ziel für 2021 ist“, so Murza weiter, „dass wir alle Kolleginnen und Kollegen, die derzeit bei uns sind, in diesem Jahr erfolgreich durch die Abschlussprüfung führen.“ Am Pflegekräftebedarf wird sich in den kommenden fünf bis zehn Jahren bei Paracelsus nicht viel ändern. Er ist nach wie vor hoch. Allerdings hat Paracelsus auch an vielen Standorten angefangen, selbst auszubilden. Ein weiterer Baustein, um die altersbedingte Fluktuation im Unternehmen in den kommenden Jahren auszugleichen.